天高く馬肥ゆる秋、皆様いかがお過ごしでしょうか?

一年中で一番過ごしやすい季節になってきました(^^)v

そして秋は食べ物が美味しい季節!秋の味覚の王道「秋刀魚」、松茸、そして三大味覚と言われる芋、栗、かぼちゃを使ったスイーツ。そして秋の食材をぶち込んだ様々なお鍋などこれからの食欲の秋が楽しみですよね。

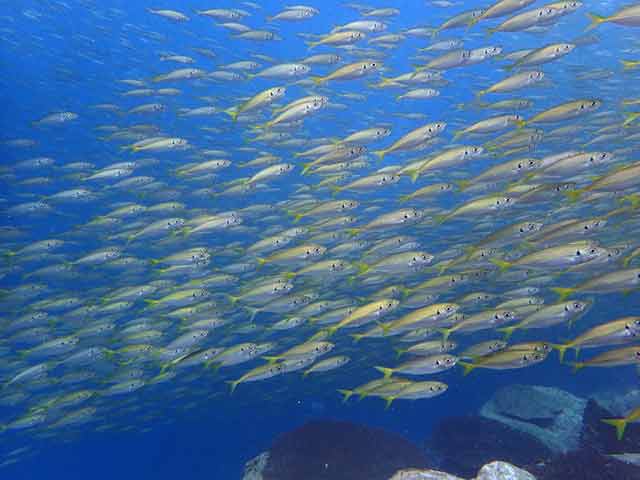

ところで魚も味覚を感じることをご存知でしょうか?実は魚は、塩味を除く4つの味、甘味・酸味・辛味・苦味を感じると考えられています(海の中で塩味を感じていたら大変ですよね(^^))

人間は、舌で味を感じていますが、魚は意外なところで味を感じていることが分かりました。そこで今回は、魚の味覚について紹介します。

人間や魚は、味を感じる味蕾(みらい)という細胞があります。人間の場合は味蕾は舌にあり味を感じます。

しかし魚の場合は、口の中やヒゲ、ヒレ、唇に味蕾があり、それらで味を感じているのです。

口の中で味を感じるのは分かりますが、魚はなぜヒゲやヒレ、唇などで味を感じる必要があるのでしょうか?

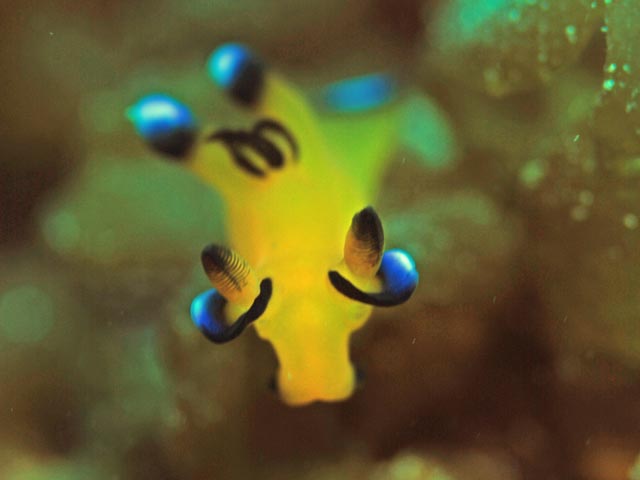

例えば、ご存じヒメジという魚は、あごの下に2本の味蕾があるヒゲを持っており、そのヒゲを動かすことによって海底の小動物(ゴカイやエビ)を見つけます。また、ホウボウという魚は、足のようにも見える味蕾がある胸ビレで、海底をトコトコ歩くことによって、餌を探します。

左からヨメヒメジ、ホウボウ、カワハギ、マダコ

さらに唇で味覚を感じている魚に、カワハギがいます。カワハギは、おちょぼ口が特徴的な魚で、唇を海底に当て餌を探したり、食べられるエサか判断します。

そして驚くべきは、タコです(タコは魚ではありませんが)。タコの味蕾は、口の周りと全ての吸盤に存在するようです。吸盤の付いている腕を伸ばし、触ることによって、食べられるエサかどうか判断するそうです。

このように魚が味覚を感じる器官が舌以外にある理由は、餌を探すためのセンサーとして使うためだったのです。

また、魚によっては、味として感じるアミノ酸(うま味)の感度が、人間の1万倍以上も高い魚もいるようですよ。

魚って意外とグルメなんですね。

そして美味しい餌を食べた魚やタコを我々人間が頂くのでやはり人間が一番グルメな動物なのでしょうか(^^)

さぁ皆さんこれからの食欲の秋をめーいっぱい楽しみましょうね〜!(^^)v